本所特色

依據光電系統研究所成立之宗旨及現有教師之研究專長,本所的特色研究領域可分為三個區塊:1. 光通訊科技;2. 光電元件與系統;3. 光學系統設計。現階段師生致力的研究項目包括:微波光學、新型光電元件與理論模擬、新興半導體材料之光學性質與能帶結構、超連續光譜之產生、微奈米影像系統、神經光電系統、光學設計等。

本所教師著重於光電元件與感測及光電系統與應用,由現有專任教師所主持的相關研究實驗室計有:智慧數位生醫與健康實驗室(葉士青老師540室)、光電與半導體實驗室(楊斯博老師312室)、微奈米影像實驗室(胡博琛老師332室)、光學設計實驗室(潘瑞文老師335室)、光學檢測實驗室(詹明哲老師337室)、智慧綠能實驗室(崔容滿老師536室);另外,本所兼任講座教授劉佳明老師所主持的神經科學光電實驗室位於五樓(515室)。

本所教師結合影像與生醫光電研究所、照明與能源光電研究所同仁,共同經營生醫系統實驗室。生醫系統實驗室每年積極與奇美醫院等醫療院所進行產學合作計畫,每年都獲得新台幣數百萬之產學合作研究經費。

光電系統研究所已經在目前產業發展重點領域建立研究團隊且逐步擴大學術影響力,5G通訊系統及矽光子核心技術開發,即為本所林建中教授與合聘單位工研院電光所團隊合作共同開發之成果,因此林建中教授甫獲選為OSA Fellow以表彰其在光電系統技術開發與應用之傑出貢獻;另外本所詹明哲老師專注於光學影像及檢測系統技術開發及其於基礎研究之應用,透過產學合作計畫協助國內大廠解決生產製造之加工瓶頸,並協同台大、清大研究團隊聯手開發深層組織超解析光學技術打造新穎光學顯微鏡成像技術平台,發展出解析度提升10倍的顯微光學技術可應用於果蠅活體神經動態行為觀察,詹明哲老師也獲頒科技部吳大猷獎,顯示本所在近年來研究成果已經逐漸獲得國內外研究社群肯定,並逐步建立特色研究領域。

目前光電學院所在地沙崙綠能科學城發展主軸恰與光電系統所及照明與能源光電研究所發展主軸相近,實際上目前已經有部分教師與工研院綠能所及中研院團隊展開合作共同申請研究計畫。

就學生專攻碩、博士學位論文研究領域而言,本所研究生可彈性地在院內進行跨所選擇學位論文指導教授及選課,此特色使學生擁有充足的跨領域專業學習之機會。

在課程設計方面,除了本院共同必修核心科目「光電工程」、「光電子學」、共同必選課程「光電實驗」外,本所另規劃約7門進階課程與7門應用課程科目,提供光電系統研究所學生選課及他所學生跨所選修。

現況描述

本所名為光電系統,顧名思義旨在培養光電系統碩士級以上專業人才,以配合現階段與未來國內相關產業界與學術界科技研發之人力需求。因奠基於台南市歸仁區,依研究所成立計畫書所揭,本所對台灣南部在地貢獻責無旁貸;我們希望藉本所課程培養出所需專業人才,以協助解決南科園區光電產業迅速發展所造成的人力需求孔急之困難。

有鑑於學術研究與產學合作已成為現今研究型大學發展的核心價值,而台南科學工業園區是我國光電產業的重鎮,因此本所除了教學與研究外,也著重光電系統應用科技的發展,加強專利取得、智慧財產技術移轉與落實產學合作,並與光復校區之光電工程研究所發展形成互補。茲說明本所發展現況與具體發展方向如下:

l 培育光電系統科技基礎與應用人才,除了以本院共同核心科目「光電工程」與本所進階、應用課程使學生獲得紮實的基礎訓練外,並進行跨領域之光電專業教育,以培養具國際觀之光電未來科技專業與領導人才。

l 加強產學合作,建立光電元件與系統發展的核心技術,培養光電元件與光電系統產業亟需之高素質研發人才。

l 聘請美國洛杉磯加州大學電機系劉佳明教授、工研院雷射與積層製造科技中心洪基彬副執行長為兼任教師,以達充實師資、跨所整合之效,並增加學術交流與產學合作的機會。

l 與周邊科研機構如工研院南分院、南區國研院奈米元件實驗室、南區高速電腦中心、中研院南分院及台南科學園區企業合作,進行前瞻光電主題研究。另與國內醫院(如奇美、長庚、慈濟醫院)合作,進行生醫光電系統與應用主題之研究。

課程地圖

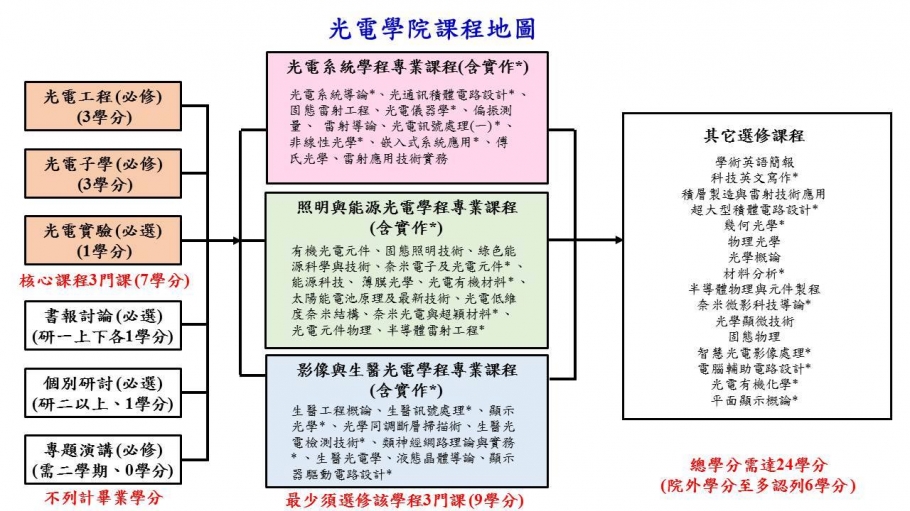

在課程設計方面,分為共同核心課程、專業課程及其他選修課程三部分。

共同核心課程包含3門共7學分,包含光電工程(必修) (3學分)、光電子學(必修) (3學分)、光電實驗(必選) (1學分)。另包含不列計畢業學分的共同課程3門:書報討論(必選) (研一上下各1學分)、個別研討(必選) (研二以上、1學分)、專題演講(必修) (需二學期、0學分)。

光電系統專業課程包含:光電系統導論(含實作)、光通訊積體電路設計(含實作)、 固態雷射工程、光電儀器學(含實作)、偏振測量、雷射導論、光電訊號處理(一) (含實作)、 非線性光學(含實作)、嵌入式系統應用(含實作)、傅氏光學、雷射應用技術實務。最少須選修3門專業課程共9學分。

其它選修課程包含:學術英語簡報、科技英文寫作*、積層製造與雷射技術應用、超大型積體電路設計*、幾何光學*、物理光學、光學概論、材料分析*、半導體物理與元件製程、奈米微影科技導論*、光學顯微技術、固態物理、智慧光電影像處理*、電腦輔助電路設計*、光電有機化學*、平面顯示概論*。

總學分需達24學分 (院外學分至多認列6學分)

本所之教育目標、學生基本素養及核心能力為:

(一)教育目標

1. 教育具有發掘與解決問題之光電系統研究人才

2. 培育具備跨領域整合能力之光電系統研發人才

3. 造就具備國際視野與人文素養之光電系統人才

(二)基本素養

1. 具備高尚品德與人文素養情操

2. 建立科技倫理與資安認知能力

3. 富有社會關懷與公民責任內涵

(三)核心能力

1. 具備光電系統領域之專業學術知識與技能

2. 具備光電系統領域之獨立研究能力與實力

3. 具備發掘、分析及解決光電系統問題能力

4. 具備跨領域多元學習與系統整合核心能力

5. 具備團隊合作規劃、協調溝通及領導能力

6. 具備多元語言表達 、溝通與寫作基本能力

7. 具備身體力行倫理、社會責任與國際視野